Fondazione di Roma

Anno di fondazione [modifica]

Secondo il racconto tradizionale, la fondazione di Roma a metà dell'VIII secolo a.C. si deve ai leggendari Romolo e Remo, nonostante il prevalere del primo sul secondo. La data ufficiale, 21 aprile del 753 a.C., venne stabilita da Marco Terenzio Varrone calcolando a ritroso i periodi di regno dei re capitolini (35 anni circa per ogni re[2]). Altre fonti in realtà riportano date diverse: Quinto Ennio nei suoi Annales colloca la fondazione nell'875 a.C., lo storico greco Timeo di Tauromenio nell'814 a.C. (contemporaneamente, quindi, alla fondazione di Cartagine), Fabio Pittore all'anno 748 a.C. e Lucio Cincio Alimento nel 729 a.C.[3] La datazione di Varrone - quella tradizionalmente celebrata - è considerata sia troppo alta (in relazione alla prima unificazione degli abitati, avvenuta presumibilmente nella metà dell'VIII secolo) sia troppo tarda (i primi insediamenti risalgono al II millennio a.C.).Testimonianze archeologiche [modifica]

Dal punto di vista archeologico nella zona del Latium si sono osservate alcune tracce di pastorizia (suini, ovini, meno i bovini) e di modesta agricoltura (soprattutto farro, spelta ed orzo, per quanto fosse permesso dall'area paludosa). Con le prime operazioni di bonifica intorno all'età del Ferro (IX-VIII secolo a.C.) si sviluppano anche le prime coltivazioni di frumento, vite ed oliva. Si hanno alcune tombe ad incinerazione, sostituite poi nel IX secolo dalle prime sepolture; alcune tombe arcaiche mostrano poche offerte, segno di una società omogenea, ed alcuni oggetti preziosi dal secolo successivo.Ma la vera e propria città si venne formando attraverso un fenomeno di sinecismo durato vari secoli e culminato appunto alla metà dell'VIII secolo a.C. In analogia a quanto accadeva in tutta l'Italia centrale, le origini della città si devono ad una progressiva riunione in un vero e proprio centro urbano dei villaggi sorti sui tradizionali sette colli: si trattava di insediamenti dell'antica popolazione dei Latini, di stirpe indoeuropea (gruppo latino-falisco), già presenti dal X secolo, cui si aggiunsero genti sabine (pure di stirpe indoeuropea e appartenenti al gruppo osco-umbro), provenienti dalle montagne dell'alto Lazio, e nuclei di mercanti ed artigiani etruschi[4]

Territorio [modifica]

| « [...] Ma se l'Italia era la regione media dell'ecumene, Roma sorgeva nella regione media dell'Italia. La mens divina aveva voluto che Roma fosse il centro del centro. » | |

|

(Andrea Giardina, Roma antica, 2000[5])

|

Età regia o monarchica [modifica]

| Per approfondire, vedi la voce Età regia di Roma. |

I primi quattro re [modifica]

I primi re di Roma sono generalmente considerati come figure prettamente mitologiche, poiché la datazione proposta da Varrone - che considera un totale di 245 anni per i sette monarchi - è molto probabilmente troppo breve. La tradizione attribuisce ad ogni sovrano un particolare contributo nella nascita e nello sviluppo delle istituzioni romane e dello sviluppo socio-politico dell'Urbe. Il primo re e fondatore fu Romolo, che avrebbe dotato la città delle prime istituzioni politiche, militari e giuridiche.[7] Morì in modo misterioso e si disse che fu accolto tra gli dèi col nome di Quirino.[8] Numa Pompilio, il secondo re, che regnò dal 716 al 673 a.C., è un nome tipicamente italico, di origine osco-umbra. La leggenda lo vuole creatore delle principali istituzioni religiose, tra cui i collegi sacerdotali delle vestali, dei flàmini, dei pontefici, e degli àuguri; istituì anche la carica di pontefice massimo (pontifex maximus), nonché la suddivisione dell'anno in dodici mesi e la precisa regolamentazione di tutte le feste e le celebrazioni, precisando i giorni fasti e nefasti. Il terzo re, Tullo Ostilio, succeduto subito al precedente, sedette al trono fino al 641, sconfiggendo i Sabini e conquistando Alba Longa, con una iniziale espansione territoriale nel Lazio. Da un punto di vista storico si tratta di un fatto possibile, poiché alla metà del VII secolo a.C. si è osservato un abbandono dei villaggi limitrofi. Al re venne attribuita anche la prima pavimentazione del Foro. Il successore Anco Marzio - dal 640 al 617 a.C. - ne proseguì l'opera fondando la prima delle colonie, ossia Ostia (traducibile in latino come foci);[9] la costruzione della nuova città era dovuta probabilmente alla necessità di controllare la zona meridionale del Tevere.I re etruschi [modifica]

L'esistenza storica in particolare degli ultimi tre re pare essere accertata, sebbene sia possibile che i due Tarquini siano una duplicazione di uno stesso personaggio. Sotto questi sovrani, la città entrò nell'orbita etrusca ed ebbe una straordinaria fioritura oltre che una forte espansione territoriale.[10] Tarquinio Prisco, regnante dal 616 per una generazione, effettuò diversi lavori pubblici, come il drenaggio delle zone pianeggianti attraverso la Cloaca Massima. Istituì anche un esercito guidato da tre ufficiali, i tribuni militari (tribuni militum), a capo di 3.000 fanti e 300 cavalieri. Viene organizzato anche il sistema elettorale attraverso le curie (dal latino per co-viria, intendendo una riunione di uomini). Il sesto re, Servio Tullio, riorganizzò l'esercito nella nuova falange oplitica, con una divisione dei cittadini in classi secondo il censo (comizi centuriati),[11] e in tribù secondo la residenza (comizi tributi); le tribù erano divise in quattro urbane (Suburbana, Palatina, Esquilina, Collina) e 17 rurali (poi divenute 31 dal V secolo a.C.). Servio Tullio effettuò anche un primo censimento e la tradizione lo vuole costruttore del tempio di Diana sull'Aventino. Venne introdotto anche l'aes signatum, ossia pani di bronzo contrassegnati. L'ultimo re, Tarquinio il Superbo, venne cacciato nel 509 a.C., secondo la tradizione a causa dei suoi atteggiamenti arroganti e del disprezzo verso i suoi concittadini e verso le istituzioni romane:[12] si tratta probabilmente delle conseguenze del decadere della potenza etrusca, della quale Roma approfittò per conquistarsi una maggiore autonomia.[13]Età repubblicana [modifica]

| Per approfondire, vedi la voce Repubblica Romana. |

Il conflitto tra patrizi e plebei e la conquista della penisola italica [modifica]

I rapporti internazionali di Roma, testimoniati dal primo trattato con Cartagine del 508 a.C., furono bloccati temporaneamente per le tensioni e le guerre con i popoli confinanti quali gli Etruschi guidati da Porsenna,[14] i Latini (che furono sconfitti dai romani nel 496 a.C. presso il lago Regillo), e varie popolazioni unite come Equi, Volsci e Sabini, che i romani sconfissero nel 431 a.C. sul monte Algido.Inoltre, proprio in questo periodo cominciò il conflitto politico-sociale tra il ceto dei patrizi e quello dei plebei, che erano privi dei diritti politici e civili dei patrizi e mal sopportavano i privilegi economici degli aristocratici. Dopo una serie di secessioni, la plebe ottenne i suoi rappresentanti politici (tribuni) e l'accesso definitivo a tutte le magistrature (metà del IV secolo a.C.).

Nel frattempo, dopo la guerra contro Veio (per il controllo della valle del Tevere),[15] Roma venne saccheggiata e danneggiata nel 390 a.C. da un incendio appiccato dai Galli guidati dal re Brenno, che con successo avevano già invaso parte dell'Etruria.[16] L'intensità di quella vergogna verrà superata solo dal sacco di Roma nel 410 d.C. Superato lo choc del sacco ad opera dei celti di Brenno, i Romani avviarono una vigorosa espansione nell'Italia centromeridionale, favorita anche dalla necessità di trovare nuove terre da distribuire alla plebe romana e a una città sovrappopolata.[17] Dapprima i Romani si scontrarono con le tribù dei Sanniti (343-295 a.C.) e poi contro i Tarantini aiutati da Pirro (re dell'Epiro), che vennero sconfitti nel 275 a.C. a Maleventum (che da quel momento fu ribattezzato Beneventum). Nel 270 a.C., con la vittoria sui Bruzi che detenevano fino a quel momento il controllo di molte città della Magna Grecia della Calabria centrosettentrionale, anche le poleis greche vennero annesse al territorio romano. Roma si ritrovò così a controllare un territorio che andava dallo Stretto di Messina a sud al fiume Rubicone, presso Rimini, a nord.

L'espansione nel Mediterraneo [modifica]

Le guerre contro le diverse popolazioni italiche, contro i Galli, i Cartaginesi e i Macedoni, porteranno a consolidare il dominio sull'Italia e a iniziare l'espansione in Spagna, in Macedonia e in Africa. Data simbolo di questa espansione nel Mediterraneo è il 146 a.C., anno in cui, dopo un assedio durato tre anni e altrettante guerre combattute nell'arco di più di un secolo contro Roma, cadde definitivamente Cartagine, la quale venne completamente rasa al suolo e cosparsa di sale dalle truppe romane comandate da Publio Cornelio Scipione Emiliano. Anche Corinto, città simbolo della resistenza greca alla politica di espansione romana, venne conquistata e distrutta. Con queste due grandi vittorie, Roma abbandonò il ruolo di potenza regionale nel Mediterraneo Occidentale per assurgere a superpotenza incontrastata di tutto il bacino,[18] il quale d'ora in poi, non a caso, verrà rinominato mare nostrum.I problemi connessi ad una espansione così grande e repentina[19] che la Repubblica dovette affrontare furono enormi e di vario genere: le istituzioni romane erano fino ad allora concepite per amministrare un piccolo stato; adesso le province (paragonabili alle colonie degli stati moderni, da non confondere con le colonie romane propriamente dette, le quali erano stanziamenti di cittadini romani a pieno titolo, cives optimo iure in territori extracittadini soggetti all'amministrazione e organizzazione diretta dello stato romano) si stendevano dall'Iberia, all'Africa, alla Grecia, all'Asia Minore.

La crisi della piccola proprietà terriera [modifica]

| Per approfondire, vedi le voci Economia della Repubblica romana e Schiavitù nell'antica Roma. |

Il contatto con la cultura ellenistica [modifica]

Anche la struttura originale della famiglia, delle relazioni sociali e della cultura romana subirono profondi sconvolgimenti: il contatto con la civiltà greca e l'arrivo nella città di moltissimi schiavi ellenici (in molti casi più colti e istruiti dei loro stessi padroni) generò nel popolo romano, specialmente tra la classe dirigente, sentimenti e passioni ambivalenti: i Romani si divisero tra chi voleva conservare e chi invece desiderava innovare i costumi rurali romani - mos maiorum -, introducendo usanze e conoscenze provenienti dall'Oriente. L'accettazione della cultura ellenistica fece sì effettivamente che il livello culturale dei Romani, almeno dei patrizi, crescesse significativamente - basti pensare all'introduzione della filosofia, della retorica, della letteratura e della scienza greca -, ma indubbiamente generò altresì una decadenza dei valori morali, testimoniata dalla diffusione di costumi e abitudini moralmente discutibili perfino oggi. Tutto ciò naturalmente non accadde senza provocare una strenua opposizione e resistenza da parte degli ambienti più conservatori, reazionari e anche retrivi della comunità romana. Costoro si scagliarono contro le culture extra-romane, tacciate di corruzione dei costumi, di indecenza, di immoralità, di sacrilegio nei confronti delle abitudini religiose romane. Questi due opposti schieramenti furono ben rappresentati da due gruppi di potere di eguale importanza, ma di radicalmente opposta visione: il circolo culturale degli Scipioni, che diede a Roma alcuni tra i più dotati comandanti militari della storia (l'Africano su tutti), e il circolo di Catone, il quale lottò accanitamente contro l'ellenizzazione del modo di vivere romano con una tenacia e un vigore che diventarono leggendarie (o famigerate a seconda dei punti di vista), tutto a favore del ripristino del più antico, genuino ed originale mos maiorum, quell'insieme di costumi e usanze tipiche della Roma arcaica che, secondo Catone, avevano permesso al popolo romano di rimanere unito di fronte alle avversità, di sconfiggere ogni sorta di nemico, di piegare il mondo al proprio volere.Questo scontro tra nuovo e antico, come è facile immaginare, non si placò fino alla fine della repubblica, anzi possiamo dire che questo scontro tra "conservatorismo" e "progressismo" è stato presente in tutta la storia romana, anche nel periodo imperiale, a testimonianza di quale trauma deve essere stato la scoperta, il contatto e il confronto con civiltà al di fuori dei brulli paesaggi laziali.

La crisi della Repubblica [modifica]

Nel I secolo a.C. la Repubblica cominciò a scricchiolare. Si affermarono, infatti, forti poteri personali dei personaggi politici più influenti che, facendosi interpreti dei bisogni delle masse meno favorite (fazione dei populares) o della necessità di mantenere il controllo nelle mani delle principali e più ricche gentes che controllavano il Senato (fazione degli optimates), porteranno a diverse guerre civili: Mario contro Silla, Cesare contro Pompeo, Ottaviano contro Marco Antonio.La Repubblica dovette affrontare anche un grande tentativo di invasione da parte di tribù germaniche (guerre cimbriche), gravi rivolte di schiavi in Sicilia e nel Sud Italia (guerre servili e, soprattutto, la guerra sociale (90-88 a.C.) contro una coalizione di Italici, che si concluse con la vittoria romana, ma nello stesso tempo la concessione della cittadinanza romana a tutti i popoli della penisola italica.

Nonostante le fortissime tensioni politiche interne, arriveranno comunque altre conquiste: la Numidia grazie alla campagna di Mario contro Giugurta; la Bitinia, il Ponto, l'isola di Creta, la Cilicia e la Siria con le campagne militari di Pompeo contro i pirati e Mitridate VI del Ponto; la Gallia con le legioni guidate da Giulio Cesare.

Strumento delle nuove conquiste, ma anche delle violente guerre civili fu il nuovo, formidabile esercito nato dalla riforma mariana del 107 a.C. A differenza di quello precedente, formato da cittadini-contadini ansiosi di tornare ai propri campi una volta finite le campagne belliche, questo era un esercito stanziale e permanente di volontari arruolati con ferma quasi ventennale, ovvero un esercito di professionisti attratti non solo dal salario, ma anche dal miraggio del bottino e dalla promessa di una terra alla fine del servizio. I proletari ed i nullatenenti vi si arruolarono in massa. Non era tanto un esercito di cittadini motivati dal senso del dovere, ma piuttosto di militari legati dallo spirito di corpo e dalla fedeltà al capo.[24]

Età imperiale [modifica]

| Per approfondire, vedi la voce Impero Romano. |

| « Anche se spietati in guerra, nella sottomissione delle nazioni vinte e nella repressione delle rivolte, non c'è stato dominio nella storia che abbia saputo legare a se stesso tanta parte della cultura e della classe dirigente dei sudditi: con il consenso, e non solo con la violenza » | |

Il ricorso sempre più assiduo al mandato dittatoriale incominciato con Gaio Mario stravolse, poi, la portata costituzionale della magistratura dittatoriale, prevista dall'ordinamento repubblicano, fino all'esito della dittatura sillana, intesa come mandato a restaurare lo Stato romano in senso conservatore-oligarchico (a favore degli optimates) e non pervenuta ad un esito monarchico per l'esclusiva volontà di Silla. La dittatura cesariana (46-44 a.C.) riprese in pieno il modello sillano, seppur partendo da un campo politico opposto (quello dei populares, gli oligarchi più propensi ad usare la demagogia sul popolino, il vulgus, per assumere il potere) e formalizzò il rifiuto di un esito monarchico naturale adducendo la ragione del rifiuto culturale della Romanità per l'istituto monarchico ufficiale.

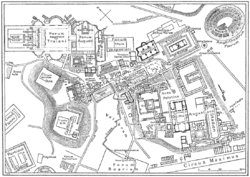

Il centro di Roma al tempo dell'Impero Romano

Per tutto il primo secolo continuò l'accrescimento territoriale dell' Impero (nuove province: Rezia, Norico, Pannonia, Mesia, Galazia, Egitto, Cappadocia, Britannia) sotto le dinastie dei Giulio-Claudii, e dei Flavi. Sotto Traiano, con la conquista della Dacia e di nuovi territori in Oriente, l'Impero raggiunge la sua massima estensione (117 d.C.). Sotto la dinastia degli Antonini si ebbe un periodo di pace e prosperità, sebbene verso la fine cominciò ad essere sempre più pressante il compito di difendere i confini dell'impero dalla pressione dei nemici esterni.

La crisi del principato, avviatasi già alla morte di Marco Aurelio, si concretizzò nell'ascesa di Settimio Severo (193-211) e nella riforma dell'istituto del principato, ormai estraneo alle dinamiche dell'ambito senatoriale e dominato da quelle dell'esercito. La monarchia militare severiana (193-235), seppure ripescò talvolta la necessità di una legittimazione senatoria, fu il preludio dell'avvento del dominato (285-641), dopo la fase assai dinamica dell'anarchia militare (235-285). Dopo la dinastia dei Severi, per tutto il III secolo saranno infatti le legioni a proclamare imperatori che spesso regneranno solo per brevi periodi e saranno perennemente impegnati in campagne militari di difesa dei confini dalle penetrazioni barbariche e di mantenimento del proprio potere dai rivali interni. La crisi economica fu anche crisi ideale e si diffuse il Cristianesimo, in parte combattuto ed in parte tollerato.

Con la Tetrarchia voluta da Diocleziano cominciò la divisione dell'Impero e vennero avviate profonde riforme nel tentativo di fissare lo status quo. Roma finì per perdere il suo ruolo di sede imperiale a favore di metropoli più vicine alle frontiere da difendere. Inoltre, in Oriente venne fondata da Costantino I sul sito della città di Bisanzio la "Nuova Roma", Costantinopoli.

La progressiva adozione della religione cristiana (che di converso si istituzionalizzò a contatto con lo Stato romano, assumendone tratti organizzativi e alcuni modelli iconografici) avviata da Costantino (306-337), si concluse, dopo periodi di oscillazione tra scelte protoereticali (Costanzo II,337-361) e tentativi di restaurazione dei culti tradizionali, mediante l'organizzazione di un'istituzione ecclesiale parallela a quella civile (Giuliano, 361-363), con l'adozione ufficiale del culto cristiano (Teodosio I, 379-395). Nel successivo IV secolo il cristianesimo divenne progressivamente l'unica religione.

Nel IV secolo, l'Impero romano, piegato da una inarrestabile crisi politica ed economica ed incapace di respingerne le invasioni, fu costretto ad accettare sempre più frequentemente lo stanziamento di popoli germanici ("barbari") nei suoi territori.

Nessun commento:

Posta un commento